宁夏回族自治区吴忠市利通区共有中小学、幼儿园93所,农村学校占比44%。近年来,利通区借宁夏建设全国“互联网+教育”示范区之势,乘教育投入“两个只增不减”东风,坚持把“互联网+教育”作为实现城乡一体化发展的重要抓手,通过全区域推进、全学段部署、全要素保障,积极建立线上线下融合应用发展机制,创新构建“互联网+教育”为“五育”并举赋能的教育体系,有效解决农村学校发展不均、师资结构性短缺、优质教育资源不足等问题。2022年利通区承办自治区“互联网+教育”示范区建设成果展示暨现场推进会,获评首批全国民族地区“智能教育试验区”,列入全国信息技术支撑学生综合素质评价试点县(区)。

(一)加强组织领导建机制。把“互联网+教育”示范县(区)创建作为“一把手”工程,制定《吴忠市利通区“互联网+教育”工作实施方案》,建立政府统一领导、部门齐抓共管、教育部门具体负责、学校全面落实的四级联动工作机制,全面推动示范县(区)创建工作。

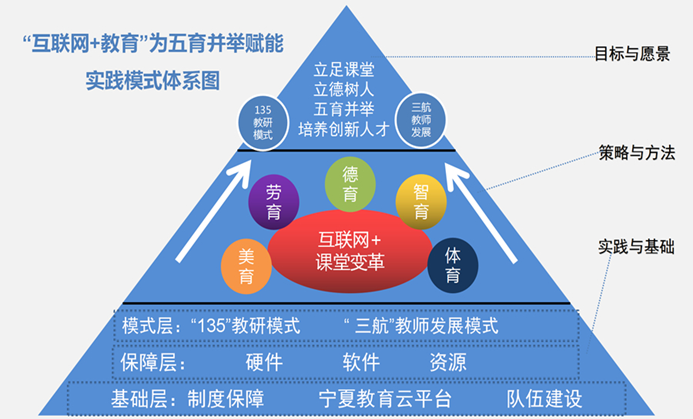

(二)把握政策要义谋布局。聚焦改变“长于智、疏于德、弱于体美、缺于劳”的现状,把探索“互联网+教育”赋能“五育”并举作为突破口和主抓手,设计构建“1152”“互联网+教育”赋能“五育”并举新体系,聘请宁夏大学专家团队,指导标杆学校创建,辐射带动各学校共同发展。

(三)强化经费保障夯基础。先后投入8000余万元建环境、强应用,为中小学所有教学班配备多媒体教学设备,建设利通区教师智能研修中心,打造利通教育“人才高地”。实施网络提速增智改造工程,数字校园建设100%全覆盖。

图 1 利通区“互联网+教育”为“五育”并举赋能实践模式体系图

(一)推动德育现代化。以利通三小“镜子伙伴”学生德育评价体系为依托,整合利通二小“智慧党建”、利通十一小“铸牢中华民族共同体意识教育基地”等6个特色德育载体,搭建德育评价系统和德育科研可视化集控运维平台,构建“群组合作+同伴互评+共同成长”可视化行为习惯评价体系,形成一人一数据库、一人一体检报告,推动德育管理数据化、德育评价多元化、学生行为习惯规范化。

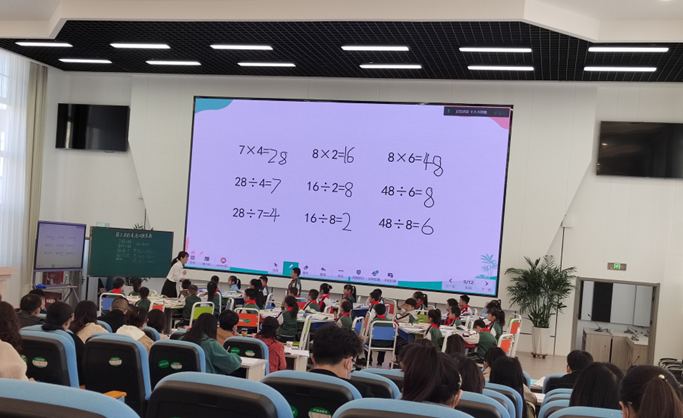

图 2 利通区教师智能研修中心小学数学课例研讨

(二)推动课堂智慧化。充分发挥人工智能技术引领作用,探索形成以利通区开元小学为代表的“4453混合式精准研修模式”,开展以大数据为支撑,以智课系统数据采集分析为手段,以“核心教研组+实验年级组+名师工作室+区域大教研”为主体,以“三备两磨”“同课异构”“跨学科共研”多种形式并行的混合式精准教研。坚持因校制宜、一校一案、辐射带动,推动城乡资源共享、校际活动共融、课堂教学共进。

(三)推动体育数字化。秉承“让每一个学生享受优质资源,让每一个学生全面健康成长”的理念,探索“1+4+3+N”创新教学模式,打造足球、跳绳等特色课程,辐射带动田径、篮球等多个运动项目,配备运动背心+手环、智慧操场感应、智慧跳绳等设备,形成个性化运动数据档案,全面追踪学生运动成长变化。

(四)推动美育多彩化。依托“互联网+”构建“融情”课程体系。以利通九小等6所学校为主,借助信息化技术手段,开发9大类50多门选修课程,形成的资源共享上传宁教云数字校园,让全区中小学生在科技创新、手工制作、书法绘画等特色美育活动中发现美、表现美、共享美。

(五)推动劳动教育智能化。致力于让孩子回归自然,让课堂走向生活,挖掘总结利通十六小等6所学校劳动教育亮点和经验,构建以生活技能、生命体验、生态环保为内容的“三生教育”课程体系,以智慧生态创新实验室、绿色课堂为实践基地,开展“双师双线”课堂教学活动,探索工业生产、农业种养殖、非遗传承等劳动教育新模式,推动课堂知识与劳动教育深度融合。2021年利通区被确立为“全国中小学劳动教育实验区”。

(一)用好两个平台。坚持把国家智慧教育云平台和宁夏教育云平台作为推动线上高质量教学教研的主要抓手,运用《教育云平台积分管理办法》,按照《宁夏教育云(学校、教师)常态应用“九个一”》要求,强化云平台应用。

(二)抓好两个团队。建立14个线上学科联盟(课程社区),组建、命名和挂牌40个名师网络工作室,加强统筹管理,广泛开展线上骨干研修、教研共同体和送教下乡等活动,教师信息素养和教学能力大幅提升。

(三)上好三个课堂。大力开展“三个课堂”实践与探索,城乡专递课堂成为常态,名师网络课堂有效指导青年教师成长,名校网络课堂辐射带动各中小学,有效提高城乡教育质量,促进教育公平。

(一)加强顶层设计,强化要素保障。建立政府、各相关部门、教育局、各学校四级联动工作机制,站在教育数字化转型制高点,立足本地实际,全面规划“互联网+教育”发展目标,优化工作措施,切实做好软件、硬件等全要素保障。

(二)创新研训方式,提升教师素养。以教师信息化专业发展为核心目标,应用线上线下两种形式,聚焦专题研究、资源开发、成果推广三大任务,构建四级教师梯队。实施新教师夯实专业发展“启航”培训、学科种子教师业务能力提升“导航”培训、名优骨干教师示范引领“领航”培训,构建现代化教师培养网络体系,通过教研室、教研共同体、名师工作室三条路径,全方位、深层次提升教师教育教学能力。

(三)聚焦“五育”并举,促进全面发展。加强“互联网+教育”为“五育”并举赋能的研究和探索实践,促进“互联网+教育”融合应用发展,积极构建中小学生综合评价体系,为学生“德智体美劳”全面发展搭建平台,打造数字校园,促进教育数字化转型。

(四)凝练典型模式,注重成果转化。及时总结“2341教研共同体机制”“135教研体系”“三航教师培养模式”“名师工作室项目驱动”等工作经验与典型做法,通过专项课题研究、出版专著等方式转化为可推广、可复制的经验,为优质均衡发展提供智力支撑。

中共中央组织部 中共中央统一战线工作部 中共中央政法委员会 中央网络安全和信息化委员会办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国教育部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国国家民族事务委员会 中华人民共和国公安部 中华人民共和国民政部 中华人民共和国司法部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国水利部 中华人民共和国农业农村部 中华人民共和国商务部 国家卫生健康委员会 中国人民银行 国务院国有资产监督管理委员会 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局 国家医疗保障局 中国气象局 国家金融监督管理总局 国家粮食和物资储备局 国家能源局 国家国防科技工业局 国家林业和草原局 国家邮政局 国家文物局 国家中医药管理局 国家乡村振兴局 中国共产主义青年团中央委员会 中华全国妇女联合会 中国残疾人联合会 中华全国供销合作总社

中国电信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动通信集团公司 中粮集团有限公司 中国储备粮管理集团有限公司 中国广播电视网络集团有限公司 中国邮政集团有限公司 中国-东盟信息港股份有限公司 北大荒农垦集团有限公司 阿里巴巴集团控股有限公司 腾讯控股有限公司 京东集团股份有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 北京五八信息技术有限公司

中国信息通信研究院 农业农村部信息中心 中国电子技术标准化研究院 国家工业信息安全发展研究中心 中国农业科学院 农业农村部农村经济研究中心 国家农业信息化工程技术研究中心 中国网络空间研究院 农业农村部规划设计研究院 中国农业大学

中国互联网发展基金会 中国网络社会组织联合会 中国乡村发展基金会 阿里巴巴公益基金会 腾讯公益慈善基金会 友成企业家乡村发展基金会

Copyright © 2023

digitalvillage.cn 备案号:京ICP备2023038469号-1

京公网安备11010202010834号

京公网安备11010202010834号

指导单位:中央网信办信息化发展局

支撑单位:中国电信研究院