从万里之外的巡天“北斗”到近在手边的地图导航,近年来,随着中国数字经济快速发展,地理信息产业技术的应用场景不断丰富,已经融入了电力、交通运输、自然资源等基础设施,带动了商业航天、低空经济、自动驾驶等融合型新业态发展。

当前,全球数字化发展日益加快,时空信息、定位导航服务成为重要的新型基础设施,地理信息产业的时空数据服务潜力不断释放。

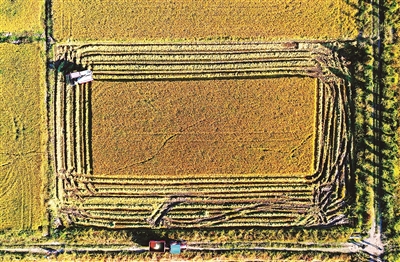

在江西省南昌县大田农社,装有精准导航系统的无人驾驶收割机在收割成熟的水稻。新华社记者 万象摄

在广东深圳国贸大厦,物业工作人员查看新建成的国贸大厦数字运维管理平台。新华社记者 毛思倩摄

去年总产值达8111亿元

今年8月底,在云南省昆明市举办的2024中国地理信息产业大会上,一组数据引发业界关注——

2023年,中国地理信息产业总产值达到8111亿元,同比增长4.2%,产业规模持续扩大。中国地理信息产业总产值近5年复合增长率为6.4%,近10年复合增长率为12.1%,从业单位约22.3万家,从业人员超过407.3万人。地理信息数据采集、处理、应用、服务的完整产业链初步形成。

将一个35平方千米的城市做成城市模型数据需要多久?

以前,大约要做5000多个模型,依靠手工建模耗时许久。今年6月,超图软件发布最新产品SuperMap GIS 2024,基于SuperMap AIF技术底座的人工智能自动化构建三维模型能力,能够自动生成三维城市场景,将整个过程用时缩短至小时级。

这样的案例,是地理信息产业立足时空数据服务稳步壮大的缩影。随着应用领域不断拓宽拓深,地信行业涌现出更多技术应用的新赛道、新场景,蕴含巨大市场潜力。

自然资源部副部长刘国洪此前表示,将进一步完善产业政策、优化营商环境,建立健全地理信息数据分类分级保护制度、安全监管制度,支持地理信息与智能网联汽车、平台经济、低空经济深度融合,强化地理信息新质生产力培育,释放实体经济和数字经济融合效能。

刘国洪说,将聚力实景三维中国建设,推动地理信息数据资源从陆地向海洋、从地面向水下地下、从二维向三维、从分级分散向一体化转变;强化公共数据资源供给,推进数据要素市场化配置,建立健全数据流通交易制度、公共数据有偿使用和收益分配机制,鼓励社会力量依法依规采集、处理、增值开发利用地理信息数据资源。

融合应用催生新业态新产业

环顾四周,时空数据服务早已深度融入生活的方方面面。北斗高精度定位早已成为车载导航、手机、穿戴设备等一系列智能产品的标配。

截至2023年底,中国在轨运行的北斗导航卫星增至48颗,全国建成卫星导航定位基准站约3.2万座。2023年,北斗系统正式加入国际民航组织(ICAO)标准,成为全球民航通用的卫星导航系统。

值得一提的是,2023年申请入网的300多款智能手机都支持北斗定位。北斗在国内导航地图领域已实现主用地位。

与此同时,以地理信息时空底座为依托,通过数据融合、技术融合、业务融合,能够有效促进数字平台与传统经济深度融合,突破行业壁垒,推动传统产业转型升级,催生出新模式、新业态、新产业。

——地理信息技术助力数字营销新形式。业内分析人士指出,当前,中国电商消费行为呈现出碎片化、社交化、娱乐化的特征。直播电商与短视频电商顺应内容营销新趋向,提供即时互动的渠道,通过“内容+电商”的模式引导消费者完成购买。电商平台运用数字孪生、增强现实(AR)、元宇宙等地理信息技术为消费者打造“人货场”新交互场景,提供沉浸式线上购物体验,让消费者能够主动接收信息,提高了消费者的决策效率。

——地理信息技术赋能数字零售新业态。一方面,以实体商超为代表的线下零售业态与数字平台协同联动形成即时零售,依托地理信息服务平台,就近为消费者实现快速送达服务,使时效性和便利化属性强的消费需求得到满足,激发本地零售消费活力。另一方面,地理信息技术让自助式消费模式得到普及,商家与消费者能够拥有更多的互动模式。消费地点及位置选择让消费者拥有更多自主权,位置信息共享能够有效提升服务效率,降低服务成本。“线上下单+门店自提”“座位扫码下单+机器人送餐”等逐渐成为常见的消费模式。

发明专利高速增长

根据《中国地理信息产业发展报告(2024)》中的数据显示,截至2023年末,中国地理信息相关专利授权数超过1.36万件,较2022年同比增长22.8%。其中,授权专利中企业占比最高,占比达68.5%,较2022年同比增长20.9%;发明专利占比53.9%,较2022年同比增长50.2%。

发明专利高速增长,高价值专利企业主导,这为地理信息技术的创新发展提供了较强的科技支持。

举例来看,当前国产GIS(地理信息系统)与大数据、人工智能、三维处理、虚拟现实、分布式跨平台、遥感影像处理、全栈开发等技术深度融合,不断增强云原生、大数据治理、智能应用、全空间三维、分布式协同、信创软硬件适配、遥感GIS一体化服务能力,进一步推进GIS技术赋能,提升自然资源跨界融合应用服务能力。

“透明”地下空间构建技术就是其中之一。通过高效高精度的三维地质建模、地下构筑物缓存生成、全空间数据多维动态可视等技术应用,打造统一的地下城市数字底座,城市地下空间得以更好开发利用,实现“看得见的地下空间、守得住的城市安全”。

该技术在广东省深圳市智慧城市和数字政府建设、上海市“地下空间资源”信息化建设、四川省成都市复杂地质条件下特大城市地质调查技术体系构建中都得到了应用,取得良好效果。

从自然资源一体化智能化服务创新到生态环境监测,从美丽中国数字化治理体系构建到数字孪生水利建设,从赋能数字乡村发展到统一时空框架参与城市全周期管理,从文博场馆人文景观数字化到全面融入智慧文旅产业……地理信息技术正以前所未有的深度和广度融入人们的工作与生活。

中共中央组织部 中共中央统一战线工作部 中共中央政法委员会 中央网络安全和信息化委员会办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国教育部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国国家民族事务委员会 中华人民共和国公安部 中华人民共和国民政部 中华人民共和国司法部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国水利部 中华人民共和国农业农村部 中华人民共和国商务部 国家卫生健康委员会 中国人民银行 国务院国有资产监督管理委员会 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局 国家医疗保障局 中国气象局 国家金融监督管理总局 国家粮食和物资储备局 国家能源局 国家国防科技工业局 国家林业和草原局 国家邮政局 国家文物局 国家中医药管理局 国家乡村振兴局 中国共产主义青年团中央委员会 中华全国妇女联合会 中国残疾人联合会 中华全国供销合作总社

中国电信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动通信集团公司 中粮集团有限公司 中国储备粮管理集团有限公司 中国广播电视网络集团有限公司 中国邮政集团有限公司 中国-东盟信息港股份有限公司 北大荒农垦集团有限公司 阿里巴巴集团控股有限公司 腾讯控股有限公司 京东集团股份有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 北京五八信息技术有限公司

中国信息通信研究院 农业农村部信息中心 中国电子技术标准化研究院 国家工业信息安全发展研究中心 中国农业科学院 农业农村部农村经济研究中心 国家农业信息化工程技术研究中心 中国网络空间研究院 农业农村部规划设计研究院 中国农业大学

中国互联网发展基金会 中国网络社会组织联合会 中国乡村发展基金会 阿里巴巴公益基金会 腾讯公益慈善基金会 友成企业家乡村发展基金会

Copyright © 2023

digitalvillage.cn 备案号:京ICP备2023038469号-1

京公网安备11010202010834号

京公网安备11010202010834号

指导单位:中央网信办信息化发展局

支撑单位:中国电信研究院