荷兰农业绿色发展政策

2024-06-24 来源:农业对外合作公共信息服务平台 浏览次数:

打印

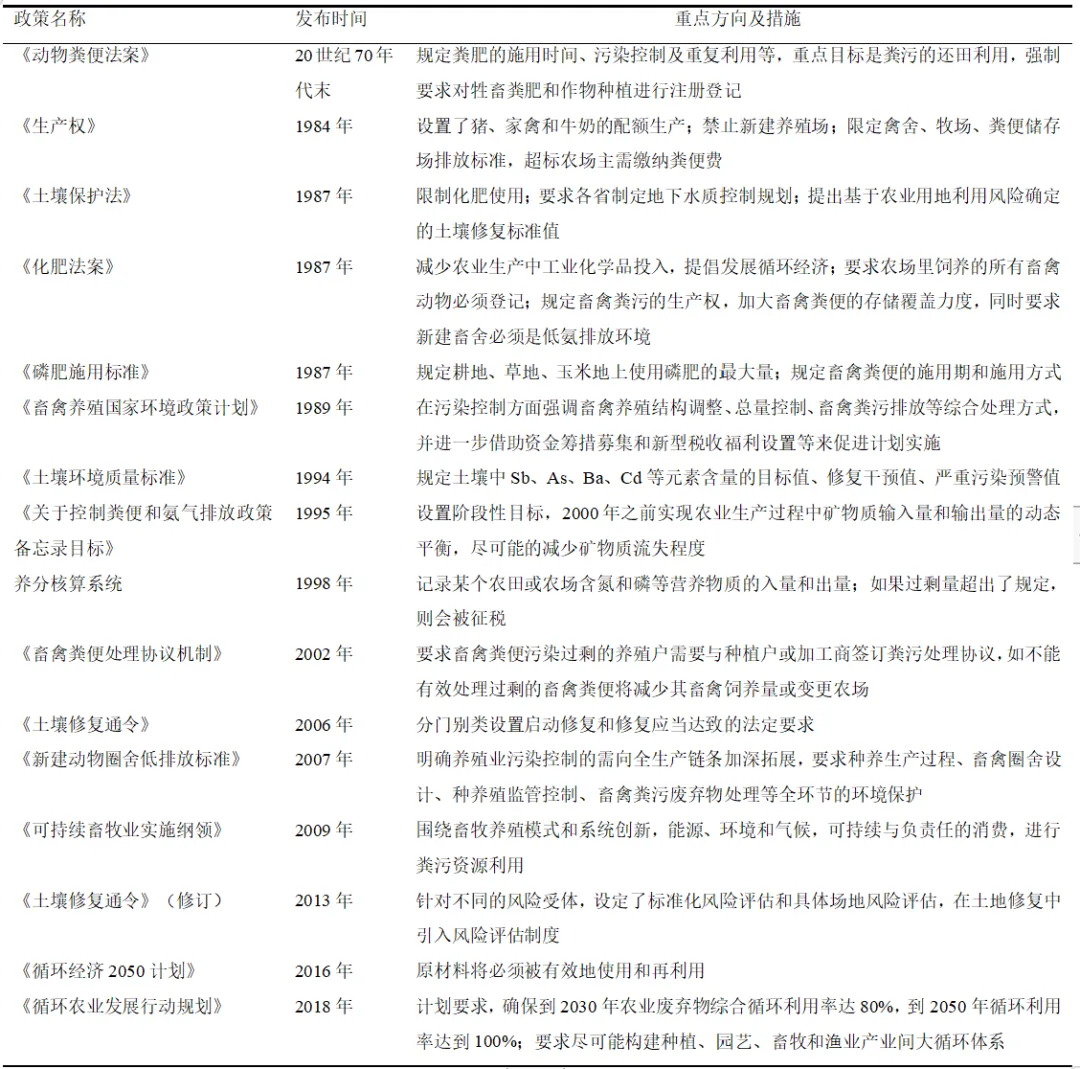

荷兰是农业畜牧业大国,也是全球第二大农业出口国,仅次于美国。荷兰农业畜牧业高速发展的同时,也造成了较严重的氮氧化合物污染问题,同时,随着荷兰农业生产专业化程度的加深,农业投入资源的比较效益逐步下滑,环境污染问题也愈发突出,如大量畜禽粪便的排放造成了严重的水体污染,化肥农药的过度施用造成土壤板结酸化等问题。20世纪80年代开始,荷兰政府意识到农业环境污染问题的严重性,开始调整农业政策的目标导向,从最初的以增产为目标调整为追求绿色可持续的农业发展思路[1]。在欧盟倡导的“多功能农业”之下,荷兰通过颁布有关粪便排放与处理、化肥使用、土壤保护等方面的政策,实现本国农业的绿色发展。荷兰农业绿色发展大致可划分为3个阶段:严控畜禽养殖量时期(20世纪70年代末至80年代中期)、严控肥料和土壤保护时期(20世纪80年代中期至21世纪00年代中期)、农业资源整体管理时期(21世纪00年代中期至今)。荷兰农业绿色发展政策演化情况见表1。养殖业污染控制

(20世纪70年代末至80年代中期)

作为二战后唯一遭受饥荒的西欧国家,二战结束后荷兰的食品供应相当短缺,因此其开始大力发展农业。由于水土适宜牧草生长,发展畜牧业的条件较好,荷兰形成了以畜牧业为主的农业发展结构[2]。与此同时,荷兰的畜禽数量快速增加。仅1970—1980年,猪的数量就从500万头增至1 000万头,鸡的数量从6 000万只提高到了8 000万只[3]。而由于荷兰种植业和畜牧业的高度专业化分工,畜禽养殖产生的大量粪便不能有效处理和使用,大量排放的畜禽粪便排放量造成了严重的农田、水体和环境污染。因此,荷兰政府积极采取措施对畜禽粪便加以管控,以减少其造成的负面影响。20世纪70年代,荷兰政府颁布了《动物粪便法案》,规定直接将粪便排到地表水中为非法行为,强调了粪污的还田利用,规定了粪肥的施用时间及重复利用等;1984年又提出了《生产权》,限定生猪、家禽和牛奶的养殖数量,禁止新建养殖场,同时还规定了禽舍、牧场、粪便储存场排放粪便的标准,超标农场主需缴纳粪便费[4]。种植业肥料管控

(20世纪80年代中期至21世纪00年代中期)

荷兰种植业与畜牧业的区域性分布使得种植地缺少粪肥,导致农业地区需大量使用化肥,而化肥的过度施用造成土壤养分失调及环境污染,影响了土壤可持续性使用。1987年,荷兰政府发布了《土壤保护法》以控制农地的化肥使用量。对于已经受到农业污染的土壤,该法还提出了土壤修复标准值,要求污染者对自身造成的土壤污染进行修复。后续还颁布了《土壤环境质量标准》《土壤修复通令》,分别对农地中元素含量及农地修复标准进行详细规定。为进一步减少农业生产中的化肥使用,荷兰政府颁布了《化肥法案》,提出要发展循环经济,并规定了粪污的生产权。该法案还对粪便的存储与新建禽舍作出规定,以尽可能减少对环境的负面影响。鉴于粪肥的使用会造成农田的磷元素流失[3],而磷元素对增加植物产量、改善作物品质、提高结果率有重要作用,为了规范农场主的磷肥施用,1987年荷兰出台了《磷肥施用标准》,规定了耕地、草地、玉米地上使用磷肥的最大量。1995年的《关于控制粪便和氨气排放政策备忘录目标》指出要将农地中矿物质成分的流失减少到最低程度[4]。1998年,荷兰推出了养分核算系统,用以计算农地含氮和磷等营养物质的入量与出量,若剩余营养成分超标则会被征税。这一阶段,荷兰仍然持续关注畜禽养殖及粪便处理。1989年,荷兰发布了《畜禽养殖国家环境政策计划》,重点从养殖结构调整、污染总量控制和畜粪粪污排放处理等方面对环境污染加以管控。2002年,荷兰出台了《畜禽粪便处理协议机制》,要求畜禽粪便污染过剩的养殖户需要与种植户或加工商签订粪污处理协议,如不能有效处理过剩的畜禽粪便将会被减少其畜禽饲养量或变更农场[5]。在高度重视养殖业畜禽养污染排放、种植业化肥施用和土壤保护的基础上,荷兰从整个农业环境各个环节和要素入手进行综合的污染治理工作。2007年,荷兰颁布了《新建动物圈舍低排放标准》,将养殖业污染控制的要求向全生产链条加深拓展,明确要求种养生产过程、畜禽圈舍设计、种养殖监管控制、畜禽粪污废弃物处理等全环节的环境保护[6]。2013年,荷兰政府还修订了《土壤修复通令》,将风险评估制度引入土壤修复中。同时,农业绿色发展中对生态功能的发掘也是荷兰农业的重要关注点,荷兰政府高度重视观光、休闲和康养农业的发展,通过发展有机农业和循环农业方式加强自然保护型农业的发展。在畜牧业发展方面,荷兰于2009年颁布了《可持续畜牧业实施纲领》,指出围绕畜牧养殖模式和系统创新、能源、环境和气候、可持续与负责任的消费,进行粪污资源再利用。2016年发布的《循环经济2050计划》强调发展循环农业,2018年颁布的《循环农业发展行动规划》重新对循环农业发展的理念进行了详细和具体的指导和解读,规划强调构建种植、园艺、畜牧和渔业等综合产业间的大循环农业发展体系,不仅有利于降低污染对环境的负面影响,还能提升废弃物的综合利用率[7]。经过长达40多年的综合治理,荷兰的农业环境得到了显著的改善,主要体现在畜禽动物粪污得到了高效的资源化利用,化肥农药使用量得到了明显的控制,农田、水体和环境污染得到了有效的改善。与此同时,荷兰在农业发展中的绝对优势依然存在,国际竞争力持续突出,这些成绩与荷兰农业绿色发展政策密不可分。荷兰应对畜禽粪便污染始终坚持“以地定畜、种养结合”的理念,强化从国家层面制定宏观政策,结合地方具体执行实施,以促使农牧业区域内畜禽养殖量、牧草保有量以及土地自我修复能力相互适配[8]。纵观荷兰近40年的农业绿色发展政策,畜禽粪便处理及肥料施用监管是两大主线,相关政策出台数量所占比重较大。荷兰农业绿色政策最初是为了解决种养分离带来的粪便污染问题,因此其最早于20世纪70年代后期颁布了《动物粪便法案》,对粪污的还田利用进行了规定,先于欧盟1992年最早有关农业绿色发展的《共同农业政策》麦克萨里改革方案。在后续40年发展中,荷兰通过《生产权》《化肥法案》《畜禽养殖国家环境政策计划》《畜禽粪便处理协议机制》等对畜禽粪便的施用时间及施用方式、存储场所、排放及运输等作出相应规定。另外,对肥料施用的管理贯穿于荷兰农业绿色发展的整个过程。荷兰通过《土壤保护法》《土壤环境质量标准》《土壤修复通令》对土壤中元素含量的要求间接限制肥料施用,《化肥法案》《磷肥施用标准》则直接规定了肥料的施用限额及方式。荷兰肥料施控的主要政策措施包括:(1)财政补贴,通过运输补贴的形式鼓励农场主将多余的粪肥运送到粪肥加工厂或其他缺肥地区;(2)农场报批制度,农场主需获得环保执照和“扰烦居民”证书双重认证,其中“扰烦居民”证书规定的农场最大动物饲养数量需由农场与毗邻距离共同决定;(3)畜禽粪便处置协议,要求畜禽粪便污染过剩的农场主需要与种植户或加工商签订粪污处理协议,如不能有效处理过剩的畜禽粪便将会减少其畜禽饲养量或变更农场。荷兰农业绿色发展政策涉及肥料施用管理、农业用地管理、畜禽粪污管理、畜禽养殖管理及循环经济管理等方面。肥料作为植物营养物质的补充,是种植业发展的重要要素,对粪肥及化肥施用进行规定有利于降低肥料造成的土壤、农田、水体和大气污染。荷兰政府颁布的《磷肥施用标准》《化肥法案》等政策均限制了肥料的使用,与土壤有关的法规及标准也就农业用地污染修复进行了规定。荷兰畜牧业及家禽养殖快速发展以及种养分离,使农场不得不使用大量动物饲料。动物粪便若未经处理直接排放到环境中,则其中大量未被消化的营养物质会给环境造成很大负担,甚至影响食品安全。因此,《畜禽养殖国家环境政策计划》《畜禽粪便处理协议机制》等政策便对畜粪排放、存储及运输作出规定,尤其《生产权》从猪、家禽、牛奶的生产数量这一源头限制了粪肥的产生。而《循环农业发展行动规划》主要是从畜牧养殖业、种植业、园艺花卉和水产渔业等诸多产业间大循环角度考虑农业整体的发展思路。在农场营养物质方面,荷兰采用养分核算系统准确记录饲料、化学肥料、粪肥等含氮和磷等营养物质的入量与出量,计算二者差值得出农场营养物质的过剩量[5]。如果过剩量超出标准,则农场主会被征税。养分核算系统能够充分利用信息技术的存储与计算功能,对农场各元素含量进行精准控制。而税收则从财政角度对农业行为进行强制约束。另外,荷兰在土地修复中还引入了风险评估制度,即确定土壤修复的目标值、筛选值和干预值,当污染水平超过筛选值时,启动风险调查评估以确认是否需启动修复程序,以达到用更低成本解决土壤修复问题的目标。

京公网安备11010202010834号

京公网安备11010202010834号